La découverte de Paititi

Païtiti est, au XXIme siècle, toujours recherchée activement par différentes équipes d’archéologues. Actuellement, une équipe ayant à sa tête l’archéologue français Thierry Jamin est à la pointe de ces recherches. Il y a 6 ans, c’est d’ailleurs son premier blog qui m’avait fait prendre conscience de la possible réalité du mythe d’Eldorado, et de l’existence de Païtiti. J’avais alors, comme à mon habitude, commencé à creuser ce sujet passionnant en arpentant sites et blogs internet, bibliothèques numériques et comptes rendus archéologiques en ligne à la recherche d’informations, comme j’aime le faire durant mes loisirs.

J’ai assez vite conclu à la lecture des chroniqueurs de l’époque qu’il était probable qu’une grande cité existait bel et bien dans la forêt. Un faisceau d’indices allait dans ce sens :

Pour moi, le simple fait que l’Antisuyu soit mentionné comme l’une des quatre grandes provinces de l’empire supposait nécessairement une capitale régionale importante. J’appris que les incas avaient une vision contrastée de l’Antisuyu, à la fois considéré comme une terre peuplée de tribus sauvages terrifiantes, le lieu mystérieux et sacré où les esprits de leurs ancêtres prenaient corps sous forme d’animaux sauvages, mais aussi comme un paradis tropical où les nobles venaient régulièrement en villégiature dans leurs palais. En fait il y avait deux Antisuyu : celui, encore montagneux, des environs de Cusco, et celui de la grande plaine amazonienne. De plus en plus de chercheurs soutiennent que les incas fréquentaient largement la région amazonienne, où des vestiges sont petit à petit retrouvés, comme la petite cité de Mameria.

L’Inca Tupac Yupanqui y aurait mené une expédition en combattant la tribu Manu, nom d’un parc national actuel, et son prédécesseur Pachacutec aurait exploré les environs de la rivière Madre de Dios, dont une région porte également le nom aujourd’hui. Ils y auraient tous deux fondé un réseau destiné à s’assurer un approvisionnement en produits tropicaux que les nobles de la capitale appréciaient particulièrement : la coca, les plantes médicinales et fruits exotiques, mais aussi les plumes d’oiseaux qui valaient très cher, certains bois rares, l’or, l’argent, les peaux d’animaux… Pour moi, une place commerciale importante devait forcément exister dans cette zone pour que ces produits transitent vers la capitale.

Les villes fondées avaient également un but militaire : contrôler les incursions des tribus Anti et Chuncos était primordial, si près de Cusco. Hiram Bingham avait considéré que la cité de Choquequirao au nord-ouest de Cusco était l’une de ces forteresses frontalières, tout comme le Machu Pichu, mais n’y en avait-il pas d’autres, plus à l’est ? De plus ces deux villes ne semblent pas avoir eu une vocation militaire malgré leur situation, car il aurait suffi de couper les aqueducs qui leur amenaient l’eau pour les faire se rendre. De simples bases arrière ? Où était donc la vraie forteresse qui protégeait l’empire, plus à l’est, ou au nord ? Je l’imaginai sur une ultime hauteur, dominant la forêt, et servant à la fois de porte obligée et d’interface commerciale entre le monde des montagnes et celui de la forêt.

Par où Manco Inca était-il passé en partant de Cusco avec son trésor ? Par Larès semble-t-il, au nord de Cusco. Puis on perd sa trace pendant presque un an. Une colonne de 20.000 lamas chargés d’or aurait traversé la cordillère au niveau d’une certaine Vilcabamba. Vilca signifie «grand-père» ou «sacré» en quechua, bamba est synonyme de «terre». La terre sacrée des ancêtres… Aujourd’hui, une ville de ce nom existe, elle se trouve à 80km au nord-ouest de Cusco. Mais les archéologues semblent penser qu’il ne s’agissait pas de la Vilcabamba inca. Cette dernière est non identifiée à ce jour, ou plutôt, plusieurs villes sont possiblement identifiées comme telle, dont Choquequirao, le Machu Pichu, et une cité en ruine située dans la forêt plus au nord : Espiritu Pampa. Les espagnols connaissaient Vilcabamba « la vieille », capitale selon eux de la résistance Inca des dernières années de la conquête. Mais Tupac Amaru le dernier Inca, aurait incendiée cette ville. Pour aller où ? Il devait surement exister une autre cité, inconnue des espagnols car au cœur de la forêt.

Tout cela restait très flou. La zone de recherches était assez étendue, pour ne pas dire immense, et d’ailleurs les archéologues partaient tous dans une direction différente.

Thierry Jamin explorait alors les prémices de la vallée de Lacco, qui part des abords de Cuzco pour remonter vers le nord sur une centaine de kilomètres en longeant la forêt. Ses découvertes, si elles restaient peu spectaculaires, n’en demeuraient pas moins très intéressantes archéologiquement parlant et prouvaient une occupation inca de cette vallée, inexplicablement délaissé jusque-là par les chercheurs comme par le peuplement humain.

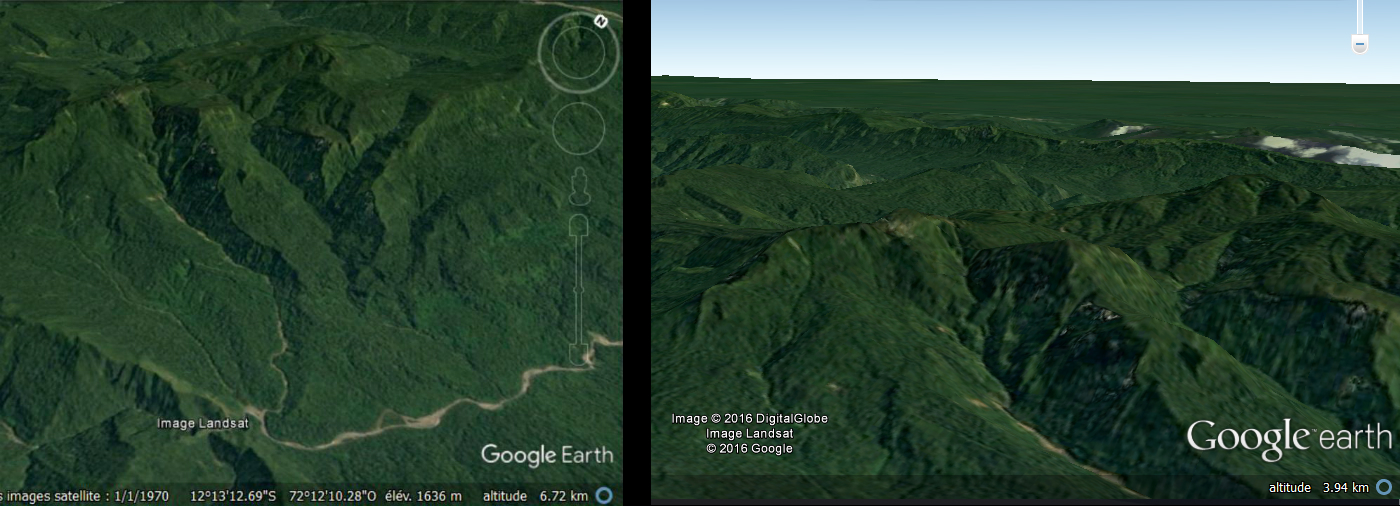

A la différence de Thierry, j’ai vu cette vallée non pas comme le site recherché, mais comme une voie, à l’échelle de l’immense empire inca. Je suis donc remonté bien plus haut au nord dans mes recherches que lui. Ne disposant pas de partenaires téléspaciaux italiens ni d’images satellite de pointe comme son équipe, mais simplement de Google Earth, j’ai passé des centaines d’heures à étudier chaque détail de cette haute vallée pour essayer de trouver un indice qui lui serait utile.

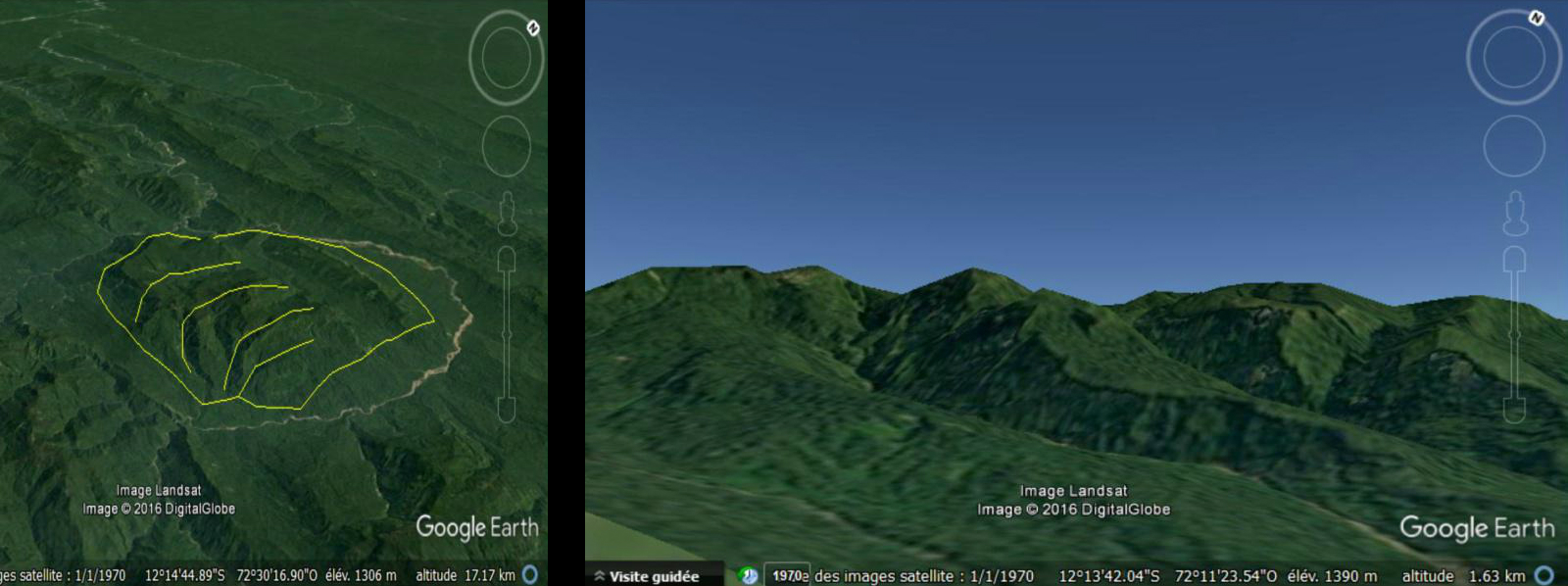

Un pan de montagne a finalement particulièrement retenu mon attention : Bien exposé, pentu mais peu accidenté, irrigué en son milieu par un ruisseau, il présentait surtout des traces anciennes de cultures en terrasses à très grande échelle.

Le lieu était situé loin de toute cité inca connue, aussi cette production importante de nourriture me sembla être un indice utile. Je fis part de ces constatations à Thierry Jamin via son profil sur un réseau social bien connu, mais le fait qu’aucune réponse ne vint jamais m’avait alors quelque peu découragé d’effectuer plus de recherches pour l’aider.

Plusieurs années ont passé avant que je ne m’intéresse de nouveau au sujet. Entre temps, mes loisirs archéologiques m’avaient conduit vers d’autres rivages, ceux du sud de la France où je réside et les nombreux vestiges gréco-romains qui restent à y découvrir. J’avais conclu de cette expérience qu’un des secrets pour retrouver les sites perdus était de suivre les anciens chemins pour trouver leurs points de jonction, et m’étais attelé à dresser la carte la plus complète et synthétique de tout ce qu’on savait de l’occupation antique en Gaule Narbonnaise : vestiges, anciennes cartes, récits écrits, toponymie, topographie…

C’est dans cette optique que je me suis repenché sur les Andes péruviennes début 2015. Reprenant mes recherches là où je les avais laissées, j’ai alors constaté que toutes les routes actuelles de la région, en suivant les crêtes des cordillères naturelles, semblaient converger vers Chancamayo et Sahuayaco. De ces deux localités si on regarde bien, partent deux trouées qui permettent de passer dans la vallée voisine. La trouée partant de Chancamayo arrive directement à la face de montagne présentant les traces de culture anciennes qui m’avait intrigué quelques années auparavant.

En étudiant à nouveau le site en détail, j’ai alors constaté qu’un chemin s’élevait depuis ce dernier sur le flanc de la montagne juste en face, en direction de la zone forestière.

Ce chemin était tout à fait visible sur Google Earth, même d’assez haut, ce qui laissait supposer une fréquentation importante. Cependant, nulle trace d’habitations ou d’un quelconque peuplement significatif à des kilomètres. De plus, l’important dénivelé excluait qu’il s’agisse d’une voie carrossable. J’en ai donc conclu que cette trace ne pouvait être que le reliquat d’une voie inca relativement importante.

J’ai tracé ce chemin presque machinalement, le perdant ici, le retrouvant plus haut sur la crête qu’il arpentait, direction plein nord. A ce stade, ce n’était pour moi qu’une des nombreuses voies inca qui parcouraient les Andes, et que je comptais cartographier.

Mais un élément a bouleversé cette vision des choses : En suivant la direction du tracé alors qu’il pénétrait dans la zone humide, je suis soudain tombé sur…

Une pyramide.

C’était totalement inattendu, incroyable.

Je vous passe l’état de fébrilité qui fut le mien à ce moment-là. J’avais beau tourner et retourner l’angle de vue Google Earth sur tous les axes, ce qui semble de loin être un étang ou un arbre (la définition de l’image est médiocre, et le bâtiment totalement perdu dans l’immense forêt montagneuse) présentait bel et bien quatre faces parfaitement dressées, sur trois niveaux et un petit dôme, le tout recouvert de végétation.

Ce site était-il répertorié, connu ? Il y avait bien peu de chances étant donné le manque d’intérêt et de recherches dont avait fait l’objet cette haute vallée, et d’autant plus la zone perdue où m’avait conduit le chemin. Une vérification s’imposait cependant, et j’ai creusé avidement le sujet.

J’appris de mes recherches que les incas construisaient assez peu de pyramides, contrairement aux mayas et aux aztèques. Les rares édifices incas de ce genre qu’on ait retrouvés hors centres religieux, comme par exemple celui de Rumicolca juste au sud de Cuzco, semblaient pour les archéologues avoir pu tenir le rôle de panneaux indicateurs aux abords des grandes cités.

Et aucune trace nulle part d’une pyramide découverte au nord de la vallée de Lacco. A partir de ce moment-là, je savais que j’avais fait une avancée fantastique, et j’ai travaillé jours et nuits à la développer. Je n’imaginais pas ce qui allait en résulter.

Je dois d’ailleurs mentionner une anecdote : Alors que, épuisé, je m’étais endormi devant l’écran, j’ai fait un rêve particulièrement réaliste, de ceux qui nous marquent. J’étais sur ce chemin qui montait terriblement, à bout de souffle. Devant moi, à une cinquantaine de mètres, l’Inca me guidait, seul, tranquille, sans un mot. Quand j’étais essoufflé, il se retournait et m’attendait. Ce qui est étrange, c’est qu’à l’époque j’imaginais un Inca couvert d’or ou quelque chose comme ça, alors que dans mon rêve, il portait une tunique dans les tons bruns clair et une sorte de couronne assez simple. Par la suite, je découvrirai que c’était bien ainsi que l’Inca était vêtu.

Bien réveillé cette fois et cherchant de plus belle à poursuivre le tracé du chemin, je fus bientôt confronté à sa disparition dans la végétation, qui recouvrait progressivement la cordillère. Dézoomant sur Google Earth, le tracé déjà effectué m’apparut clairement. Il était relativement rectiligne, et partait plein nord, en empruntant une crête.

Pourquoi les incas utilisaient-ils donc les crêtes comme celle-ci alors que nous utilisons les vallées comme voies de communication ? Cette question me traversa, et après quelques réflexions j’en vins à la conclusion suivante : Quand on appréhende bien le relief des Andes, on constate que peu de vallées communiquent entre elles. Les emprunter signifierait donc escalader sans cesse puis redescendre des montagnes hautes de 4000m… Autant passer d’une crête à l’autre et s’épargner ce calvaire. De plus, la zone humide des Andes présente systématiquement des fonds de vallées terriblement entravés par les rivières tumultueuses, les éboulis colossaux, la végétation impénétrable, qui les rendent quasi impraticables.

Les crêtes donc, comme chemins. Je traçai alors une hypothétique continuation à ma voie inca, en suivant la crête qu’elle empruntait en direction du nord. Cette dernière se termine en déclinant à la lisière de la grande Amazonie. Elle meurt au pied d’un dernier contrefort, dressé comme un rempart entre le monde de la montagne et celui de la forêt, orienté est/ouest perpendiculairement à mon chemin.

Un rempart ? Pas tout à fait. A l’endroit exact où finit ma crête, une trouée dans ce grand mur naturel, unique sur des kilomètres à l’est comme à l’ouest, est formée par le cours des rivières qui se rejoignent en ce point.

Car ce n’est pas une, mais trois, et même cinq crêtes montagneuses issues de toutes les directions qui se rejoignent et déclinent à cet endroit précis.

Un gigantesque entonnoir, un point de jonction naturel unique dans toute la région. 5 crêtes, donc autant de chemins potentiels venant de tous les coins de l’empire, qui finissent à cette trouée à partir de laquelle la rivière devient plate, navigable, et donc une voie de communication comme celle que les indiens utilisent encore aujourd’hui pour se déplacer dans la grande forêt.

La porte de l’Amazonie songeais-je en regardant la trouée dans le rempart, et plus loin, l’océan vert.

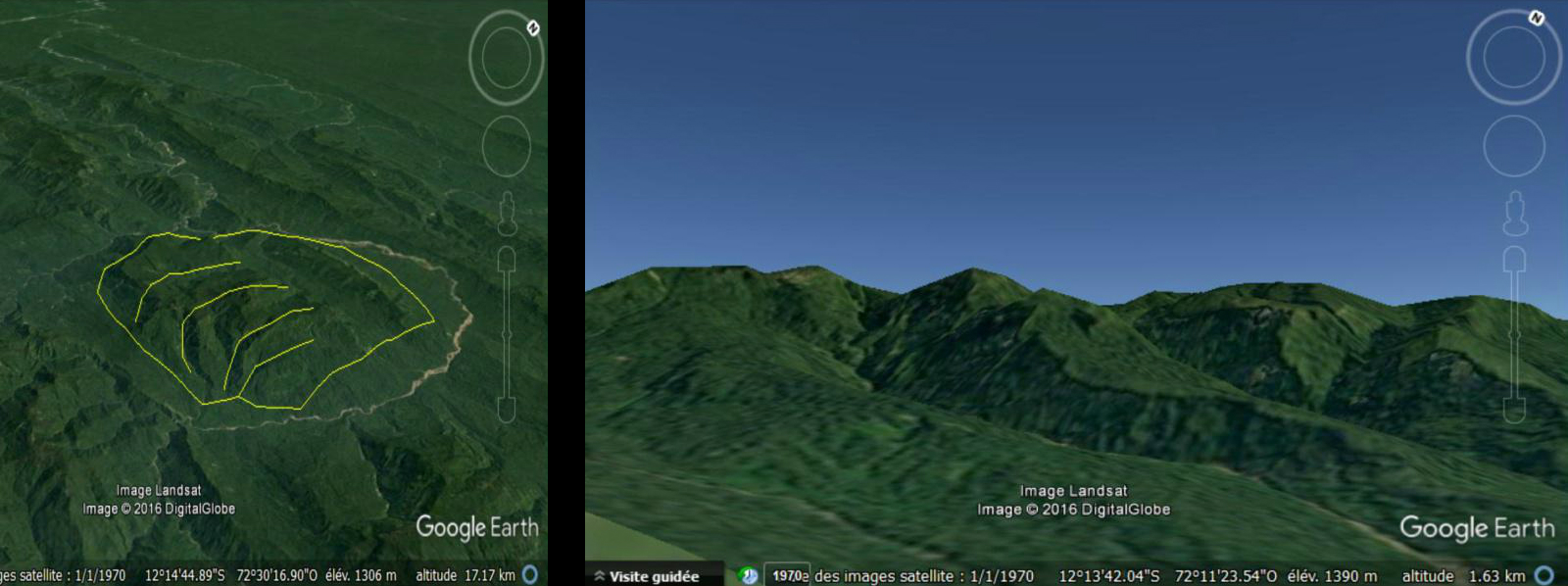

Et juste derrière cette porte… Une énorme fortification. Une citadelle naturelle, taillée à l’échelle des géants mythologiques. Un ultime sursaut de fierté des Andes, surgissant de nulle part, isolé des basses chaines montagneuses alentour et nettement plus imposant. En réalité, un énorme plateau rectangulaire, aux flancs à pic vertigineux, entouré des douves formées par les rivières qui le contournent presque entièrement.

Le gardien de la porte des Andes.

Et l’endroit idéal pour un site militaire et commercial de première importance.

Suppositions seulement… Car hormis ce schéma topographique propice, souvent rencontré dans mes études gallo-romaines, rien ne venait étayer mon hypothèse, et pour cause : Absolument tout était recouvert d’une végétation exubérante.

Après avoir cherché vainement une logique d’occupation du lieu durant des heures et placé quelques repères de points remarquables, je dû me rendre à l’évidence : J’étais arrivé au bout de mes possibilités d’internaute français installé dans son salon.

Je pris du recul sur Google Earth, pour voir l’ensemble de mes repères et du travail réalisé depuis ma face de montagne cultivée, au terme de bien des nuits blanches. Et un repère, un peu excentré, d’une couleur différente, attira mon attention. Qu’avais-je voulu signaler ?

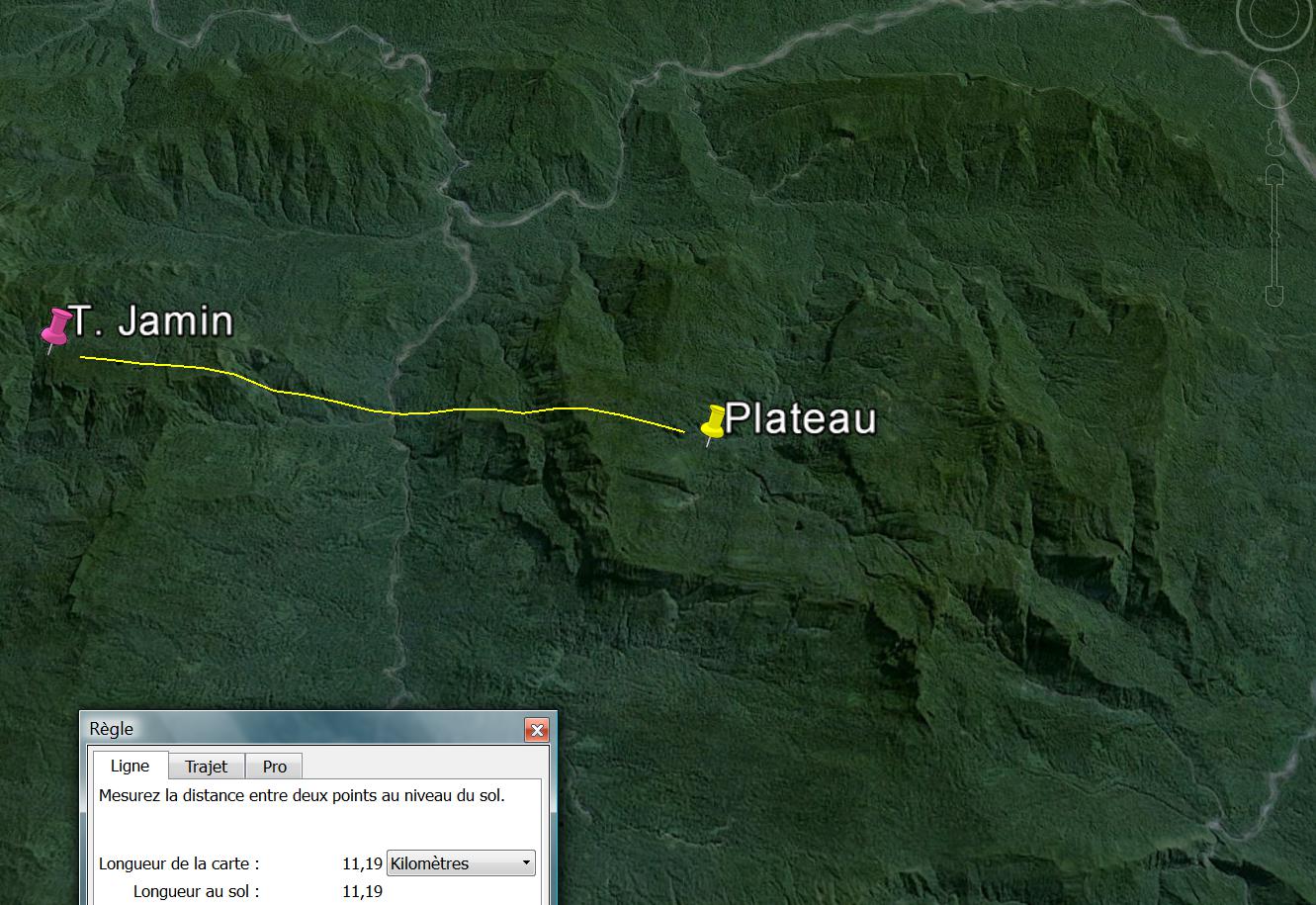

Un promontoire rocheux au bout d’une chaine de montagne, de forme vaguement rectangulaire et assez plat, avec trois petits lacs… Tout me revint soudain. En 2014, Thierry Jamin avait publié sur sa page Facebook une photo du site qu’il comptait explorer en 2015. Connaissant parfaitement la zone, j’avais immédiatement reconnu le lieu géographique et l’avais marqué d’un repère un an auparavant, alors que comme de temps en temps je me tenais un peu au courant de ses avancées.

Comment ne l’avais-je pas vu avant ? Comment, se pouvait-il que Thierry Jamin, que j’avais laissé au début de la vallée de Lacco dans les environs de Cuzco, se retrouve une grosse centaine de kilomètres plus au nord, sur la montagne voisine de mon fort gardien des Andes… Qu’est-ce qui l’avait amené jusque-là, précisément dans cette zone absolument perdue ?

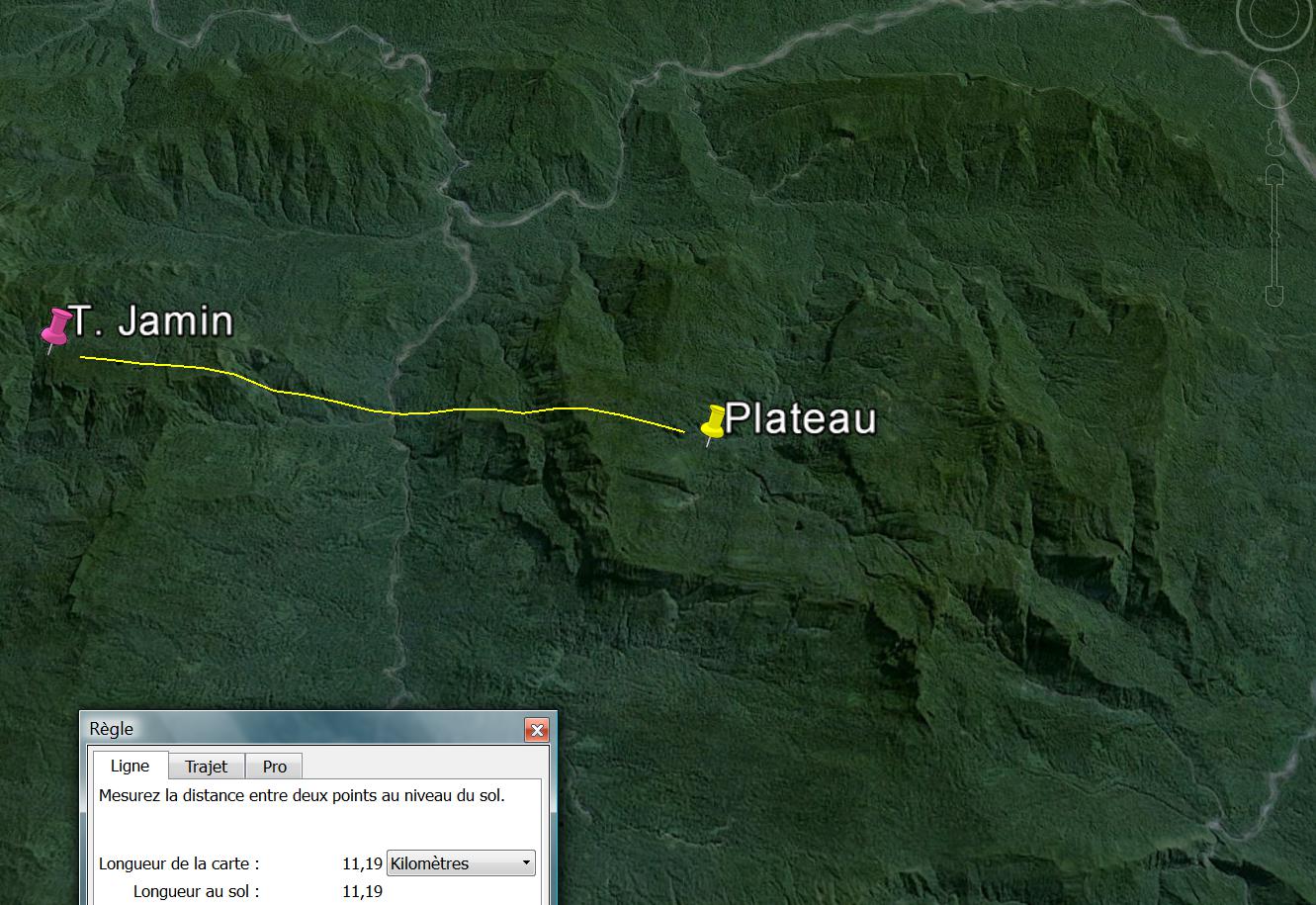

Image Google Earth

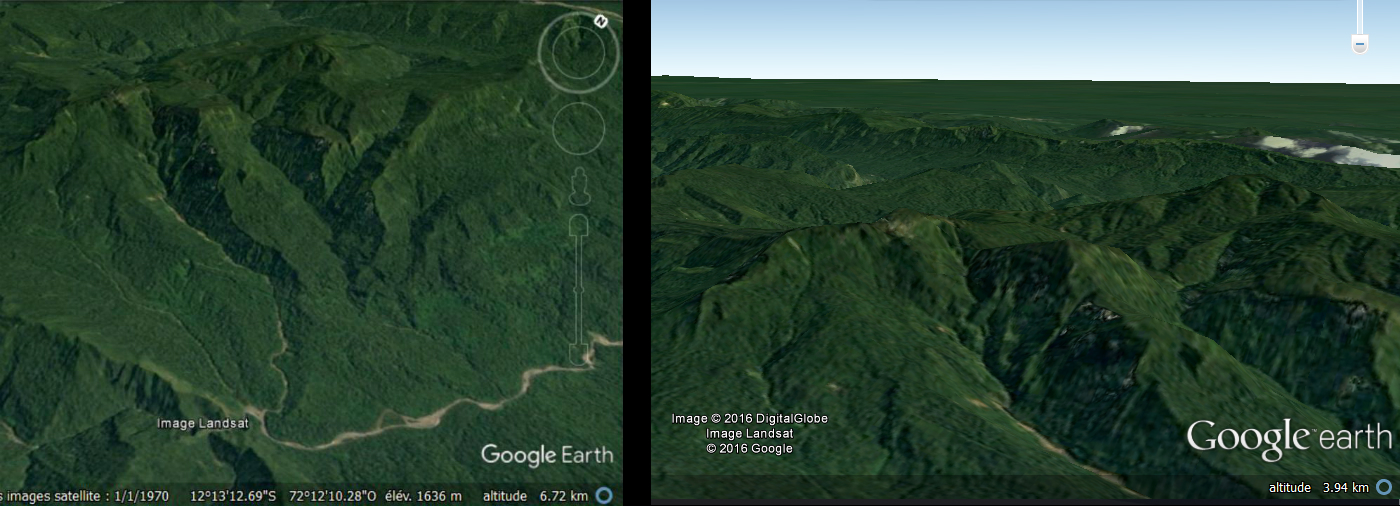

Mon enthousiasme reprit de plus belle. A la lecture de son blog, j’appris qu’il était absolument convaincu que Païtiti se trouvait sur ce promontoire rocheux, car il était parvenu à déchiffrer le pétroglyphe de Pusharo, un ensemble de signes gravés qu’il a toujours considéré comme majeur. A la lumière du soleil couchant, comme dans un film, il était parvenu à distinguer de nouveaux symboles, qui avaient transformé sa lecture des pétroglyphes : il s’agissait en fait selon lui d’une grande carte, destinée à ceux qui se rendaient à Païtiti, dont elle indiquait clairement l’emplacement.

Photo : Thierry Jamin

Et cette carte l’avait mené… à 10km de mon plateau stratégique.

Des indiens locaux lui ont confirmé que des ruines importantes se trouvaient dans la zone.

Sans être une preuve formelle, les résultats de son travail étaient un élément majeur qui venait soudain accréditer mon hypothèse. Certes, nous n’avions pas la même opinion quant au site : je trouvais son promontoire trop peu accessible et peu pratique pour une cité commerçante, trop petit pour y établir des cultures vivrières à l’échelle d’une grande cité… Je pensais mon plateau bien mieux desservi par les rivières, les routes andines via la « porte » et la chaine montagneuse au sud, plus grand, plus accessible par sa face arrière, bref plus stratégique.

Aussi, on trouve sur le plateau cinq sommets, dont l’un est le plus élevé de toute la région. Encore une fois, j’ai essayé de me mettre dans l’esprit des incas : Ils vénéraient les montagnes. Tout ce qu’on sait sur eux nous prouve qu’ils affectionnaient les sommets dominants.

Qu’il ait raison ou bien que ce fusse moi, la zone s’avérait soudain incroyablement prometteuse, et je sentais Païtiti se rapprocher. Mais il me manquait toujours LA preuve.

Je repris alors intensivement les recherches documentaires sur la cité perdue, en quête d’un indice. J’obtins tant bien que mal des traductions de textes anciens, issus de chroniqueurs espagnols, pour la plupart des prêtres jésuites, j’explorai en détails tout ce qui touchait à Païtiti sur le web, des dessins les plus fantaisistes aux récits fantastiques, en passant par les négations académiciennes et les débats d’amateurs d’extraterrestres sur les forums…

Je constituai une sorte de dossier, incluant textes, hypothèses intéressantes et images. Je notais comme tant d’autres choses la description de Paititi faite par un chroniqueur, probablement à partir d’un témoignage ou d’une rumeur locale, indiquant que Paititi était située sur une montagne en forme de poing avec cinq pointes, à la fin d’un canyon isolé dans une vallée en forme de cône volcanique. L’endroit aurait eu son propre microclimat. La ville se serait trouvée à la source d’une rivière qui tombe dans un abîme, créant une cascade.

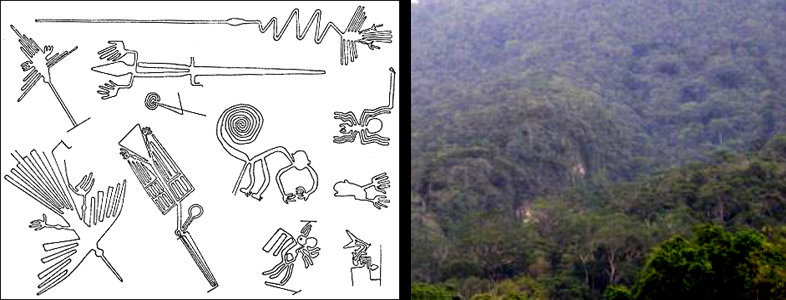

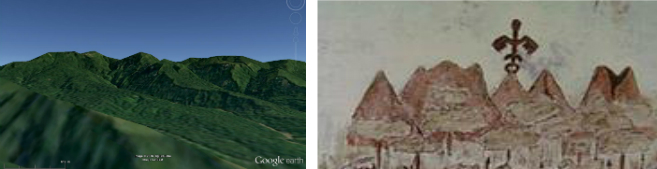

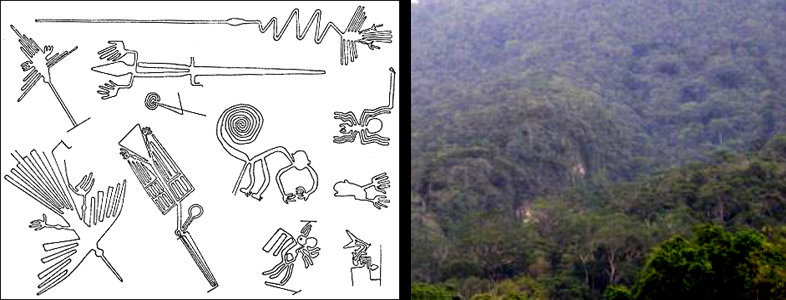

Parmi les représentations fantaisistes de Païtiti, une attira mon attention : elle semblait plus ancienne, réalisée sur parchemin. Le trait presque naïf de la montagne représentée de deux manières différentes m’avait interpelé, ainsi que les petits dessins d’animaux figurant au-dessous de ces dernières, comme dansant en ronde, sur deux rangs.

Images tirées du manuscrit Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo, Collection Miccinelli

Je n’y prêtais pas plus attention, et, en désespoir de cause, retournais à l’observation minutieuse de mon plateau. J’exploitais alors une possibilité de Google Earth que j’avais négligée jusque-là : celle de voir depuis le sol. M’imaginant inca des montagnes découvrant pour la première fois l’étendue de la forêt amazonienne, je me plaçai alors au niveau de « la porte des Andes » que j’avais supposée, à l’endroit exact de la trouée dans le rempart.

Ce fut sans doute la meilleure idée de toute ma vie.

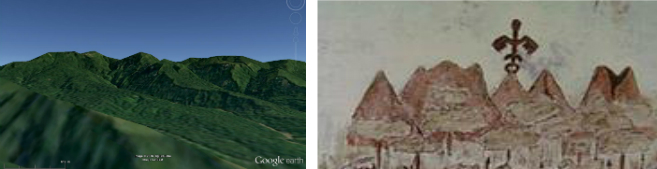

Immédiatement, la ressemblance de la vue de mon plateau depuis ce point précis avec le dessin sur parchemin me frappa : cinq sommets, isolés de toute autre chaine montagneuse… Il faut bien comprendre que dans les Andes, qui sont constituées de chaines de montagnes, ce type de configuration en 5 sommets isolés comme sur le dessin est rarissime, pour ne pas dire unique.

Surtout, ils étaient disposés exactement de la même manière que sur le premier dessin. Celui-ci, qui m’était d’abord apparu comme enfantin, s’avérait au contraire extrêmement précis. Il signalait même par une étrange girouette en forme de condor l’un des sommets, qui correspond exactement à la plus haute montagne du plateau, et de la région, dont j’ai parlé un peu plus haut. Tout y est : les deux montagnes jumelles, celle avec les trois petits pics, celle qui s’ouvre en deux…

Cinq sommets… je repensai alors à la description d’une montagne en forme de poing…

Au départ j’ai trouvé que le plateau ressemblait en effet d’en haut à un poing, mais les incas n’avaient pas cette vue… La deuxième image explique beaucoup mieux la métaphore utilisée par le témoin auprès du chroniqueur pour décrire la montagne : mettez votre poing droit devant l’image et comparez. Même les veines vont dans le bon sens.

La rivière autour aussi : elle contourne le plateau montagneux sur le dessin exactement comme dans la réalité, sa source est exactement bien placée, comme on peut le constater sur les vues ci-dessous :

Dans la description écrite de Paititi, cette rivière était censée jaillir de la montagne et tomber dans une sorte d’abime, en formant une cascade, avant de contourner le massif.

La rivière contournant la montagne a effectivement un affluent qui prend sa source directement sur le plateau. L’image sous cet angle n’est pas très parlante, mais il faut savoir que le haut de la source est à 2600m d’altitude, et que dans son premier tronçon, le cours d’eau fait une chute vertigineuse de 700m… et donc tombe en cascade. Il rejoint ensuite la rivière à 1250m d’altitude sous forme de torrent.

Enfin le canyon isolé qui mène à la montagne de Paititi…

… montagne qui est elle-même comparée à un cône volcanique du fait de la forme ronde de la vallée qui l’entoure :

Je ne compris qu’après un peu de temps que le second dessin était en fait la représentation de la vue arrière du plateau, depuis les collines de la forêt. Là encore, tous les sommets du plateau sont bien placés, même si on constate que dans une volonté de se faire comprendre l’auteur a surtout retourné son dessin précédent, ou plutot a dessiné l’arrière en se servant de la transparence du papier.

Ce que j’avais pris sur pour un pont de corde représentait en fait sans ambiguïté le massif situé à l’arrière du plateau, une barre montagneuse droite et franche sur les 2/3 de la longueur, qui garde l’accès aux 5 sommets via une sorte de vallée qui la sépare de ces derniers.

C’est très étrange, sur le dessin on voit à travers, mais on peut imaginer que la représentation ait été faite de mémoire, ou plus certainement en suivant les indications orales de quelqu’un qui aurait vu Païtiti, et l’aurait décrite avec ses mots en langue locale mal interprétés, ou la forme de son poing surmonté d’un lien pour figurer la barre rocheuse ce qui aurait prêté à confusion.

Reste que tout concorde.

Absolument tout.

D’où viennent ces dessins ? Qui les a réalisés ? Est-ce une source fiable ?

Je retrouvai à grand peine le site duquel j’avais extrait cette représentation, et obtiens un nom : celui du codex dont elle est tirée.

L’histoire de ce livre est incroyable. Il a été retrouvé seulement en 1996 dans une bibliothèque poussiéreuse de Naples, par Mme Clara Miccinelli. Une chercheuse de l’Université de Bologne, Laura Laurencich-Minelli a publié plusieurs études le concernant. Son auteur est un chroniqueur de l’époque de la conquête, un prêtre de l’ordre des jésuites nommé Blas Valera.

L’histoire de cet homme est très intéressante et le rend parfaitement crédible : Fils d’un capitaine espagnol et d’une indienne, c’est l’un des métis de la première génération, il portait les deux cultures en lui. En d’autres termes c’est l’un des seuls « incas » qui nous ait laissé une trace écrite… Ordonné prêtre en 1574, il est chargé comme bien d’autres chroniqueurs de la compilation des informations relatives à la civilisation pré-hispanique. Mis en contact très tôt dans ce but avec les sages de la noblesse inca dans la confrérie « Nom de Jésus » à Cuzco, il aurait ainsi bénéficié d’informations de tout premier ordre, bien meilleures que celles collectées par les chroniqueurs espagnols soumis à la vice-royauté. Accusé d’hérésie pour avoir pris parti trop favorablement dans ses écrits pour l’Inca, il sera condamné par les jésuites eux-mêmes et renvoyé en Espagne.

Selon l’ouvrage retrouvé, intitulé « Exsul Immeritus Blas Valera Populo suo », ses œuvres seront à cette occasion volées par l’ordre religieux, avant d’être censurées de toutes leurs mentions des atrocités commises par les espagnols. Elles n’en deviendront pas moins des références incontournables en matière d’histoire inca, comme son « Historia de Occidentalis » selon lui édulcorée par Garcilazo de la Vega dans ses « Commentaires royaux », en retirant notamment un passage décrivant comment Francisco Pizzaro avait assassiné les généraux d’Atahualpa en les invitant à boire du vin empoisonné…

On apprend dans cet ouvrage que Blas Valera, déclaré mort en Espagne, est en fait retourné au Pérou. L’ouvrage majeur sur l’histoire Inca, le fameux « Nueva corónica y buen gobierno » signé Guaman Poma, aurait en fait été son oeuvre (voir l’histoire détaillée de Blas Valera plus bas). Il a aussi rédigé à cette époque le manuscrit « Exsul Immeritus » pour se faire justice, ainsi qu’à son peuple maternel.

Mais le véritable intérêt de ce livre, ce sont les deux vues de Païtiti. C’est LA seule œuvre d’époque représentant cette cité qui existe.

Comme tout ce qui a été découvert récemment et qui remet en cause les bases des travaux séculaires du domaine, ce manuscrit est encore contesté par l’académie. En apportant la preuve que ces dessins sont parfaitement exacts, et représentent sans aucun doute possible un lieu concret, je pense que ses détracteurs vont devoir revoir leur position. D’autant plus que, comme nous le verrons dans la confirmation de la découverte, d’autres sources distinctes prouvent de manière toute aussi significative que c’est bien Paititi qui est indiquée sur ces dessins, et donc que Blas Valera disposait bien d’informations de tout premier ordre. Et n’affabulait en aucun cas.

Cinq siècles après, en passant par dieu sait où, c’est le livre-testament de cet homme qui m’apporta la preuve dépassant toutes mes espérances. C’est sans doute la source la plus crédible qui soit pour cette époque lointaine et troublée.

En creusant sur les descriptions de Paititi qui nous sont parvenues, je tombe également, entre autres, sur celle du missionnaire Francisco de Cale (1686), qui reprend probablement le témoignage d’un local : « le royaume de Païtiti s’atteint après 5 jours de marche à partir de Cuzco. La ville de Pantiacollo, le cœur névralgique du royaume mythique de Païtiti, est appelée par les incas Paiquinquin Qosqo, ce qui signifie la ville jumelle de Cuzco. »

Comment s’appelle aujourd’hui la petite chaine de montagnes à l’extrémité nord de laquelle se trouve mon plateau ? « Cordillera de Pantiacolla ». Ça ne s’invente pas…

Ma montagne se situe à 120 km au nord de Cusco, soit, en passant par les crêtes et hauts plateaux de la cordillère de Pantiacolla, environ 5 jours de marche.

Je m’enfonce alors dans l’histoire inca, la scrute en détail, à la recherche du moindre indice géographique pouvant conforter encore ma découverte. Et j’arrive finalement à mes fins :

Vilcabamba, la fameuse, aurait été fondée par Tupac Inca Yupanqui, à l’issu d’une campagne militaire dans l’Antisuyu. L’inca lui-même serait passé par Pillcopata, et aurait envoyé un de ses généraux sur Paititi par une route parallèle. La campagne fut un échec cuisant. Vilcabamba fut fondée à l’ultime point atteint par les troupes inca, en gage de paix avec le Grand Ancêtre (yaya) seigneur de Paititi, autant pour relier commercialement cette cité à la capitale Cusco que pour la surveiller. Vilcabamba n’était donc pas loin de Paititi, entre celle-ci et Cusco.

Là où ça devient intéressant, c’est quand un siècle plus tard les espagnols vont capturer le dernier Inca Tupac Amaru. Les espagnols savaient parfaitement où se trouvait Vilcabamba, siège officiel de la résistance, pour y avoir envoyé de nombreux émissaires. Les chroniqueurs relatent que leurs troupes passent par Choquechanca, franchissent un col, et arrivent sur.. la cordillère de Pantiacolla où ils prennent possession de petites places fortes. Et ensuite, en peu de temps, à Vilcabamba.

Donc si l’on résume : Vilcabamba a été fondée près de Paititi pour relier cette dernière à Cusco, et les espagnols pour s’y rendre sont passés par Choquechanca puis par la cordillère de Pantiacolla.

On retrouve également cette cordillère de Pantiacolla dans une vieille légende inca selon laquelle Inkarri (l’inca roi) se serait retiré après la fondation de Cusco dans une région portant ce nom, dans une ville nommée Paititi. Enfin j’ai également indiqué la région du Madre de Dios, où officiait au XVII ème siècle le père jésuite Andrea Lopez, qui affirma à ses supérieurs avoir été en relation avec l’Inca, seigneur de Paititi.

Le seul ordonnancement géographique qui correspondrait au croisement de ces informations donnerait en schéma… exactement ce qu’on peut voir sur une carte si Paititi est bien sur mon plateau.

Flèche 1 & 2 > Hauts plateaux des cordillères de Paucartambo et Pantiacolla

Flèche 3 > Plateau de Paititi

Flèche 4 > Canyon isolé décrit précédemment

Flèche 5 > Extrémité de la cordillère de Pantiacolla et emplacement probable de Vilcabamba

A cet emplacement probable une trace a retenu mon attention, sans que je puisse affirmer qu’il s’agisse des vestiges de Vilcabamba, incendiée par Tupac Amaru avant sa capture : Les traces noires sont bien géométriques, mais surtout de ce point part un chemin de crête se dirigeant droit vers Paititi, et qui a gardé les séquelles d’une fréquentation importante (image 2)

Je me suis arrêté pour souffler après des jours d’abnégation. J’ai lu, et relu tout ce dont vous venez de prendre connaissance. Les légendes et témoignages des locaux, les récits des chroniqueurs, les faits historiques, le terrain… Ces dessins incroyables… TOUT correspond parfaitement.

Blas Valera… C’est grâce à lui que j’en suis arrivé là. Il a réalisé un dessin parfaitement conforme au terrain. Mis à part ces animaux. C’est étrange d’ailleurs… Je me demandais comment son premier dessin pouvait être si précis et si fantaisiste à la fois, avec ces petites figures animales qui semblaient danser sur les flancs des montagnes.

Sur les flancs… Je pense aux géoglyphes de Nasca. Et aussi aux superbes géoglyphes photographiés par Thierry Jamin aux abords du site de Pusharo :

En scrutant le plateau sous tous les angles, il me semblait avoir discerné des lignes atypiques dans la végétation… Se pouvait-il que ces dessins ne soient pas une tentative de langage, étant donné que le père Valera écrivait parfaitement l’espagnol et le latin, mais bien une représentation de motifs présents physiquement sur le site ?

D’ailleurs, je remarque que les premiers semblent être vus en transparence, contrairement aux seconds qui sont « plaqués » sur les montagnes dessinées. Les deux rangées de motifs pourraient correspondre aux deux versants de la vallée qui entoure le plateau… J’ai alors choisi le premier, celui que j’identifie comme « le singe », ou « l’homme » et ai cherché si je parvenais à en voir une trace à l’endroit précis où il devrait se trouver, selon le dessin. Et là encore, intuition ou coup de chance incroyable…

Le géoglyphe est là.

Exactement au bon endroit. Certaines parties sont parfaitement visibles, la tête, un bras, ce qui m’aide à découvrir grossièrement la forme complète et à la tracer. Cela rend très mal sur les captures d’écran ci-dessous, mais en faisant apparaitre/disparaitre le tracé sous Google Earth (version 2011 du logiciel), et en jouant sur l’inclinaison du terrain et les vues « traveling » en mouvement, c’est beaucoup plus évident.

12°12’40’’ S / 72°08.42’’ O , image Landsat / Google Earth

Même l’esplanade au niveau du nombril, qui est restée libre de végétation, car probablement pavée, est représentée. Et aussi le sexe, que je n’ai pas tracé mais qu’on peut clairement voir. Je tenais enfin ma preuve ultime. Une vraie preuve de terrain, unique, toute aussi probante que si j’étais allé moi-même sur le site. Et d’ailleurs, sur le site, on ne la verrait probablement pas.

En multipliant les angles de vue, et avec un peu de travail, je suis arrivé à mieux définir les contours, des jambes notamment qui sont de loin la partie la plus difficile à discerner. Voici le résultat :

Pour vous montrer même sans Google Earth que je n’ai inventé aucun tracé, je vous invite à enregistrer sur votre ordinateur les deux images suivantes, qui font exactement la même taille. Allez et venez de l’une à l’autre dans n’importe quel lecteur d’image, et vous pourrez voir à quoi correspondent les tracés.

Et les autres géoglyphes… Un par un, je les trouve tous. Enfin 10 sur 12, mais je suis sûr qu’avec une meilleure définition d’image je pourrais trouver les deux derniers. Certains sont très peu visibles, bien moins que « le singe ». Les lignes des ruisseaux, du terrain, des arbres qui ont poussé ou pas, tout se mêle, mais même avec toute la mauvaise foi du monde, je n’aurais jamais pu trouver 10 formes si semblables aux dessins, dans le même ordre, et si proches. Au final donc, 10 immenses géoglyphes (le plus grand, mesure 2.5km…) tracés sur les deux versants de la vallée sud et sud-est de mon plateau.

Quel site impressionnant. Quelle vue on devait avoir sur ces représentations animales colossales depuis le plateau, et plus encore depuis le lit de la rivière, sur laquelle on voit d’ailleurs clairement des embarcations dessinées. L’impression en arrivant à Païtiti devait être saisissante… On est bien dans la ville mystique du savoir de l’empire inca, comme la légende la qualifie.

Inutile de vous dire qu’à ce stade, pour moi le doute n’était plus permis. J’ai pris l’habitude de séparer ma vie intellectuelle un peu atypique du reste de ma vie sociale, mais à cet instant, les deux venaient de s’écarter dangereusement. Je n’avais pas dormi depuis des jours. J’étais dans une sorte de réalité parallèle, j’avais du mal à réaliser.

J’étais le seul humain depuis 500 ans à savoir où se trouvait Païtiti.

L’Eldorado.

Mais reprenons : les jours qui ont suivi, pour me changer les idées face à toute cette pression, je décidai de replonger dans Google Earth. Je suis allé de découverte en découverte.

Je remplaçai les repères de points remarquables par des tracés, ceux de possibles champs, enceintes ou bâtiments quand c’était ce que j’avais voulu signaler, à cause des formes carrées ou rectangles visibles sous la végétation, cette dernière présentant une différence de couleur ou de pousse remarquable à certains endroits.

Je traçai également quelques bouts de chemins, visibles ça et là sur les pentes rases des sommets. Malgré l’image moyenne mon œil s’accoutumait progressivement à repérer ces traces. Mieux, je maitrisais de plus en plus le logiciel, et parvenais à multiplier les angles de vue, les éclairages, les mouvements de « traveling » qui me permettaient de discerner de plus en plus de tracés.

Un chemin, un bâtiment, un chemin, un champ, et un encore, et encore… la topographie m’a aidé à comprendre la logique de la ville : les incas étaient d’excellents grimpeurs, et d’ailleurs tout le site est escarpé, mais ils ne pouvaient pas non plus escalader à pic : je retrouve les zig-zag des chemins ascendants. De même, ces derniers relient de façon logique les bâtiments et centres de vie sur le plateau, au plus court, en surtout en évitant de monter et redescendre inutilement.

Certaines constructions sont vraiment bâties à flanc de rocher, mais quand on connait les autres sites incas, rien d’étonnant à cela. Au final, c’est donc toute une ville que je découvre, petit à petit. Je commence à discerner différents quartiers, ça me fait penser… au dessin.

Je réalise alors que ce que j’avais pris pour de simples taches claires sur les montagnes du dessin sont en fait des représentations des différents centres d’habitation que je retrouve sur le plateau. Les chemins principaux qui grimpent les flancs du plateau sont aussi indiqués en noir. Blas Valera a réalisé une véritable carte.

On distingue sur le terrain comme sur le dessin quatre quartiers. L’ensemble est particulièrement grand. Quatre quartiers… comme à Cusco, seule ville capable de rivaliser en taille avec celle-ci.

La ville de Pantiacollo, le cœur névralgique du royaume mythique de Païtiti, est appelée par les incas Paiquinquin Qosqo selon Francisco de Cale, ce qui signifie la ville jumelle de Cuzco.

Le second dessin détaille également une sorte de place, une enceinte, qui doit être le centre religieux de la ville, comme le Curicancha (enceinte sacrée) l’était à Cusco. Elle est placée sur l’arrière de la montagne dominante marquée d’un symbole animal, tenant Inti le soleil dans sa gueule. Les bâtiments qu’elle renferme sont détaillés également, autour.

Le symbole à gauche est un Tocapu représentant le Tahuantinsuyu, l’empire Inca, divisé en quatre parties. Selon Laura Laurencich Minelli, il se traduit par « Cuzco et ses limites ». Celui de droite veut dire : » terre divisée du Tahuantinsuyu », sa la partie centrale (Cuzco) est en jaune, et celle de l’Antisuyu en vert. En accord avec la langue des tocapus présenté dans Exsul Immeritus, cela signifie que Cuzco avait été transférée là et que le Tahuantinsuyu avait été réduit seulement à l’Antisuyu.

On peut remarquer qu’un ensemble de bâtiments au cœur de l’enceinte semble faits d’or. Si trésor il y a, il est probablement dans ce lieu sacré. La citadelle représentée est peut-être le détail de ce bâtiment, avec une partie claire en haut (Hanan) et une partie foncée en bas (Hurin), symboles de la dualité politico-religieuse Inca. En haut du dessin, il est écrit en latin : « Dominator, ici est l’or qui n’a pas été volé, ici est la liberté qui n’a pas été arrachée, et que te confient les gens du Tahuantinsuyu « .

Le pont suspendu représente potentiellement comme nous l’avons vu la barre rocheuse qui garde l’accès arrière au cinq montagnes. Cependant, dans un souci de lisibilité, il se pourrait que cette barre n’ait tout simplement pas été représentée, et qu’il existait bien un pont suspendu reliant la première et la quatrième montagne. De part et d’autres semblent être représentées deux cavernes. Selon la chercheuse Laura Laurencich Minelli, grande spécialiste du manuscrit dont est tirée cette représentation, ces cavernes seraient deux enfers, réservés respectivement aux chrétiens et aux autochtones. Ce dernier enfer porte le nom de Supayhuachi, synonyme de Upaymarca (le monde sombre des ombres) ; une lettre jésuite de 1614 indique que, pour entrer dans le Upaymarca, les âmes devaient traverser un pont de cheveux tissés qui pourrait être celui de l’illustration.

Une petite main dessinée pointant vers une forme dans laquelle il est écrit en capacquipu (une autre forme d’écriture inca) un verset de l’Apocalypse (6, 9-10) qui renvoie à la destruction du monde indigène et son appel à la justice. Pour résumer, ce dessin nous informe que le Paytiti est le nouveau centre de ce qui reste de l’Empire Inca, qui accueille l’or du Tahuantinsuyu pour le soustraire aux Espagnols, mais aussi l’enfer (pour les traîtres) en deux versions : chrétienne et autochtone.

Il est difficile de distinguer précisément ces éléments sur la face des montagnes couvertes de végétation. L’enceinte serait-elle sous-terraine ? Cela irait dans le sens des descriptions de Paititi insistant sur les nombreux tunnels et cavernes de la montagne, mais aussi des témoignages d’indiens qui rapportent aux jésuites voir «les gardiens du sanctuaire de Paititi appelés Paco-Pacuris, vêtus de robes blanches sortant de grottes dans la montagne». Or dans la zone précise où j’ai découverte Paititi, existe aujourd’hui encore une tribu indienne méconnue nommée… les Paco-Pacuris.

Les représentations tirées du manuscrit « Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo » écrit par Blas Valera ne laissent aucun doute sur l’identité de cette cité. En effet, malgré les circonstances dans lesquelles il a réalisé cet ouvrage, le nom de Paititi figure de manière cryptée sur ce dessin : il est écrit en tocapus, l’écriture perdue des nobles incas, qui prouve encore une fois la concordance entre la « cité du savoir » de la légende et la réalité de Paititi. Blas Valera donne dans ses ouvrages les clés pour déchiffrer cette écriture, et la chercheuse Laura Laurencich Minelli a traduit les symboles présents sur le dessin comme désignant précisément Paititi :

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Blas Valera, la fascinante histoire de sa vie et la cause qu’il a défendue envers et contre tout, voici un résumé d’après les travaux de Laura Leurencich Minelli, qui ne laisse aucun doute sur sa crédibilité :

Blas Valera est le fils d’un capitaine espagnol et d’une indienne, c’est l’un des métis de la première génération : il portait les deux cultures en lui. Ordonné prêtre en 1574, il est chargé comme bien d’autres chroniqueurs de la compilation des informations relatives à la civilisation pré-hispanique. Dès 1575, on le retrouve dans la fraternité Nombre de Jesus à Cusco, lieu de rencontre et de discussion entre les prêtres espagnols et la noblesse Inca. C’est probablement dans cet environnement, et encouragé par ses supérieurs le Père Muzio Vitelleschi et le Père Mariana, qu’il commence à adopter une vision assez critique vis à vis des terribles abus de la vice-royauté espagnole et du soutien inconditionnel que lui apporte l’église en la personne du Père Acosta.

Blas Valera s’opposera fermement à lui : «il n’y a pas de titres légaux ou nobles causes qui justifient la conquête et l’occupation de cette partie du monde ou l’exploitation du peuple du Tahuantinsuyu […] L’homme de bonne volonté ne peut pas dire que Notre Seigneur a décidé de retirer ces terres aux païens pour les accorder à l’Espagne à la suite des nombreux mérites acquis par les Rois catholiques, en utilisant l’excuse de la volonté insondable de Dieu qui a mis dans leurs mains l’autorité sur tous les royaumes « . Les conquérants, « au lieu d’empoisonner, de tirer sur eux, de les écraser, de voler et faire fondre leur or, » auraient dû être à la recherche « aux alentours et avec des yeux purs […] de la conscience de la créature qui reconnaît l’ampleur du Père éternel. » Pour résumer, « le salut du peuple est la loi suprême »; vous ne pouvez pas utiliser « mal le nom ineffable de Dieu, et faire appel à lui pour commettre des crimes ». Blas Valera sera condamné pour hérésie et envoyé en Espagne en 1583.

Ses œuvres seront à cette occasion volées, avant d’être censurées de toutes leurs mentions des atrocités commises par les espagnols. Elles n’en deviendront pas moins des références incontournables en matière d’histoire inca, comme son « Historia de Occidentalis » selon lui édulcorée par Garcilazo de la Vega dans ses « Commentaires royaux », en retirant notamment un passage décrivant comment Francisco Pizzaro avait assassiné les généraux d’Atahualpa en les invitant à boire du vin empoisonné par le dominicain Johannes Yepes, épisode qui avait profondément révolté Blas Valera et d’autres jésuites, et demeuré secret.

Il faut en effet comprendre que le vice-roi Toledo « persécuteur des naïfs et détracteur de la Compagnie de Jésus pour la protection qu’elle a donné aux Indiens innocents » selon Valera, avait la fâcheuse tendance de détruire par le feu tout document ou information compromettante qui aurait pu parvenir en Europe,où, même à l’époque de l’esclavage, de nombreuses voix s’élevaient pour dénoncer la barbarie Espagnole en Amérique du Sud. Blas Valera fut victime de cette censure, tout comme le Père Anello Oliva, Jeronimo de Montesinos… La lettre de Francisco de Chaves cherchant à informer le roi de l’empoisonnement des généraux d’Atahualpa par Pizarro a été détruite, tout comme toute trace de culture « écrite » inca comme les quipus, les topacus, les manuscrits jésuites décrivant la civilisation avancée, les traditions, et la vraie histoire ancestrale de ce peuple, etc… Seules étaient tolérées les chroniques qui valorisaient les vainqueurs et passaient sous silence la destruction avide de la grande civilisation inca.

Durant son exil en Espagne, Blas Valera fut jugé et démis de ses fonctions. Grâce à ses soutiens au sein de l’ordre, il a sans doute échappé de peu à la véritable exécution, et sera d’ailleurs proclamé mort officiellement. En réponse à cette mort civile, il choisit de « vivre et se battre pour la patrie ». C’est dans le plus grand secret qu’il parvient à embarquer pour le Pérou en 1599, grâce à l’aide du Père Mariana et du père Muzio Vitelleschi. Officiellement mort, il prend le nom de Ruruiruna, et se cache une fois arrivé. En 1603 dans sa Relation Breve, Torres Bollo propose la création d’une république et d’une église des Indiens sous la direction des pères jésuites, nomme ce projet « Le Paytiti ». Il aurait été, avec Blas Valera, à l’origine de ce projet.

Blas Valera rédige « El primer Nueva Coronica y buen Gobierno » qui traite de l’histoire du Pérou depuis l’époque pré-inca jusqu’à la guerre civile entre Espagnols. Mais l’ouvrage, qui fait plus de 1200 pages, décrit ensuite la vie des indigènes sous la domination espagnole, donc les abus de l’exploitation par les impôts ou le service personnel, malgré les ordonnances royales. Enfin il propose un programme de réforme afin de mettre fin à cette situation insupportable pour les indigènes nouveaux sujets de sa majesté, que nous appelons Paytiti. En effet, ce nom était bien trop dangereux dans le contexte de la recherche effrénée de cette cité par la vice-royauté du Pérou. Y faire allusion directement, c’était signer la fin de ce royaume des survivants incas, encore préservé, et donc de tout le projet jésuite.

A l’origine de ce projet, l’extermination d’un groupe ethnique par la tromperie et sous le couvert de l’évangélisation (la Babel pour Valera). La destruction machiavélique de l’empire Inca a causé un déséquilibre « Pachacuti » dangereux pour la cosmologie indigène, entre son hanan et Hurin. Comme solution, le projet propose un nouvel équilibre, une nouvelle dualité, cette fois entre l’Europe et le monde des Andes, à la lumière de Jésus-Christ. La réforme utopique contenue dans la Nueva Coronica propose la personnalité politique d’un prince de sang Inca pour gouverner le Pérou, secondé quatre employés à la tête d’un monde divisé en quatre parties. Ce gouvernement serait sous l’autorité de Don Philip (Roi Felipe III), auprès duquel serait présent en permanence un second dirigeant inca pour le conseiller. Le système administratif serait pyramidal comme du temps des Incas, depuis les princes de sang dirigeant un million d’hommes (huno aucacamayo) jusqu’au pichca Pachac à la tête de 500 hommes. Une partie fondamentale de la réforme est de redonner aux Indiens leurs propriétés légitimes, les terres qui ont été vendus au nom de Sa Majesté, ainsi qu’une distribution de la main d’œuvre selon les cycles de travail traditionnels de la Mitae. Le tout serait régit par un amalgame de l’ancien système avec les nouvelles institutions coloniales.

Nueva Coronica contient aussi un message caché, inséré dans les quelques 400 illustrations qui ponctuent l’ouvrage, à travers l’utilisation de tocapus, ces symboles incas qu’on peut qualifier d’écriture tant ils permettent de faire passer un message. Ceux-ci décrivent une autre dualité dans la gouvernance, cette fois uniquement adressée aux gouvernants incas : ce message explique le dualisme cosmique entre le ciel et la terre, entre le calendrier solaire qui est hanan et le lunaire qui est hurin. C’est la sagesse et l’expérience de gouvernance incas qui sont transmises ici aux générations futures de dirigeants incas, concernant aussi bien l’équilibre à préserver dans leur propre gouvernance locale que l’équilibre à maintenir dans le cadre du gouvernement dualiste avec le roi d’Espagne. On comprend que ce message, qui parlera aux incas, ne soit pas exprimé de façon compréhensible aux européens, car il est basé sur la cosmologie et les croyances indigènes, et donc serait immédiatement considéré comme hérétique. Il paraît probable que la noblesse inca a elle-même contribué à l’élaboration de Nueva Coronica en partenariat avec les jésuites, ce qui explique la double lecture possible du projet, et les variations autant sur le fond que dans l’écriture utilisée en fonction de la cible.

C’est le Frère Gonzalo Ruiz qui a réalisé toutes les illustrations. Ce fidèle acolyte de Blas Valera propose à Guaman Poma en 1611 de « prêter » son identité au jésuite officiellement décédé afin que l’ouvrage majeur qu’il était en train d’écrire ait une chance d’être diffusé. Poma accepte contre « une charrette et un cheval », mais réalisant ce qui se trame il fait bientôt chanter Ruiz. En 1615 Gonzalo Ruiz et d’autres jésuites impliqués dans le projet secret (H. Cumis, J. Montesinos, etc… ) lui font signer un contrat qui le lie à eux et lui interdit du même coup de les trahir. Blas Valera va même jusqu’à écrire dans un faux mauvais castillan pour masquer sa paternité dans cet ouvrage.

En 1615, le Père Muzio Vitelleschi, qui soutenait secrètement Blas valera depuis ses débuts, accède au siège de Père Général de la Compagnie des Jésuite. le Père Général qui devait donner au roi puis publier et diffuser massivement la Nueva Coronica se trouve alors dans une situation difficile. Le projet, si il est parfaitement accord avec la foi, est relativement contraires aux intérêts de la couronne espagnole dans les Indes Occidentales. La publication de l’ouvrage ouvrirait un débat qui pourrait mener à l’exclusion pure et simple de l’ordre des jésuites du sous-continent des Amériques, accusés de comploter avec les indiens contre l’espagnol. Si l’on part du principe, suite à notre découverte de Paititi, que non seulement le Père général avait autorisé le projet théorique, mais que sa concrétisation pratique au sein même des terres espagnoles était une possible réalité secrète dont il assumait la responsabilité, les conséquences auraient pu être bien pires encore pour les jésuites. Ce projet métisse touchait de près à l’hérésie, et le Pape, pressé par la puissance colossale de l’Espagne à l’époque, aurait pu être contrait d’excommunier tout l’Ordre…

Les positions de l’Ordre pour la défense des indiens convertis au Pérou rendaient déjà la situation très tendue avec l’Espagne, et les envoyés de celle-ci à Rome cherchaient partout des preuves qui lui permettraient de compromettre l’Ordre. Si bien qu’en 1617 le Père Général « purifie par le feu » les archives de l’ARSI à Rome, détruisant en particulier toute trace de la mission confiée à Blas Valera. Seuls quelques documents en italien y faisant allusion échapperont à la purge.

La mission de Blas Valera n’est pas pour autant terminée, et, toujours dans le plus grand secret, il achève la rédaction d’un autre ouvrage, à la fois destiné à donner la clé (topacus) de la double lecture de Nueva Coronica dont il revendique la paternité, et à exprimer beaucoup plus clairement son opinion personnelle au sujet des événements de la conquête du Pérou. Tromperie de Cajamarca et empoisonnement lâche des généraux incas, attitude du Vice-roi Toledo, passivité coupable du Père Acosta… cet ouvrage est un véritable brûlot. Signé cette fois de la main même de Blas Valera, il est destiné à rester secret, et est uniquement destiné au Père Général Muzio Vitelleschi : il s’agit de son « Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo », dans lequel on trouve également les dessins de Paititi.

Conclusion

Je considère avoir par mon travail réuni assez d’éléments ce 20 juillet 2015 pour affirmer que l’essentiel des vestiges de la grande cité capitale du royaume de Paititi, appelée peut-être à l’origine Pantiacollo, et qui prit le nom de Paiquinquin Qosqo pour les incas, connue aujourd’hui sous le nom de Païtiti, est réparti dans un rayon de 10km autour du sommet principal localisé en 12°10’34’’S / 72°12’53’’O.

Il est très probable que c’est cette grande cité « jumelle de Cusco », et non la petite cité de Vilcabamba, qui servit de refuge et de réelle capitale aux derniers Incas et à leur cour, qui se sont repliés dans la région entre 1534 et 1572. Vilccabamba n’aurait servi que d’interface physique et diplomatique, afin de cacher aux espagnols l’existence de la véritable capitale, Paititi, la ville mystique possiblement à l’origine de ce peuple, où ont été mis à l’abri tous les objets sacrés et le savoir inca. Ceci expliquerait pourquoi Tupac Amaru, fervent défenseur des croyances et de la cause inca, a incendié Vilcabamba avant de se rendre sans combat. Il aurait ainsi mis fin à la traque des espagnols, qui auraient tôt ou tard trouvé Paititi et son peuple réfugié si ils avaient continué à le chercher. En incendiant la petite Vilcabamba qui perdait tout rôle stratégique une fois la résistance terminée, il aurait incité les espagnols à abandonner cette région inhospitalière rapidement, ce qu’ils ont fait. Paititi, la cité secrète des incas, n’ayant ainsi jamais été découverte par les troupes espagnoles, il est possible que la dynastie Inca y ait perduré après 1572. De nombreux témoignage confirment cette hypothèse. (voir les travaux de Marco Polia sur les écrits de Andrea Lopez).

Depuis ce jour, je cherche à renforcer les preuves dont je dispose car je suis bien conscient que personne ne me croira, et que certains vont essayer de me discréditer pour mieux s’approprier cette découverte le jour où ils mettront un pied sur ce plateau.

Je voudrais dédier cette découverte à mon regretté grand-père Jean Pélissier qui m’a donné goût à l’archéologie, ainsi qu’à mes parents.

Vincent Pélissier 2015

Confirmation de la découverte

J’ai fait cette découverte un peu vite, j’en suis conscient. Il m’a fallu 6 mois pour réaliser que j’avais vraiment trouvé une cité mythique, sans aucun doute possible, et je me mets à la place de tous ceux qui découvrent cela aujourd’hui : on a du mal à y croire, notre esprit bloque à un moment, il se dit que ça ne peut pas être vrai.

Même si je considère que les preuves apportées sont déjà largement assez solides pour faire se démarquer ma découverte de Paititi d’une énième théorie peu crédible à ce sujet, j’ai cherché par plaisir à renforcer encore cette découverte, en étudiant les travaux des plus grands spécialistes en archéologie et anthropologie andines, les récits des chroniqueurs de l’époque mais aussi les vestiges archéologiques de terrain, à la lumière de ma découverte. J’ai beaucoup progressé et notamment dans ma connaissance des sources. Comme vous pourrez en juger, cela a été plutôt fructueux.

En faisant converger les vues Google Earth, le dessin de Blas Valera, et les légendes décrivant la cité, je suis tombé sur la plus éclatante et la plus convaincante des preuves en premier, par chance. Je suppose que si ça n’avait pas été le cas, c’est en réunissant petit à petit les éléments suivants que j’aurais finalement trouvé la cité.

© Vincent Pélissier 2016

La découverte de Paititi

Païtiti est, au XXIme siècle, toujours recherchée activement par différentes équipes d’archéologues. Actuellement, une équipe ayant à sa tête l’archéologue français Thierry Jamin est à la pointe de ces recherches. Il y a 6 ans, c’est d’ailleurs son premier blog qui m’avait fait prendre conscience de la possible réalité du mythe d’Eldorado, et de l’existence de Païtiti. J’avais alors, comme à mon habitude, commencé à creuser ce sujet passionnant en arpentant sites et blogs internet, bibliothèques numériques et comptes rendus archéologiques en ligne à la recherche d’informations, comme j’aime le faire durant mes loisirs.

J’ai assez vite conclu à la lecture des chroniqueurs de l’époque qu’il était probable qu’une grande cité existait bel et bien dans la forêt. Un faisceau d’indices allait dans ce sens :

Pour moi, le simple fait que l’Antisuyu soit mentionné comme l’une des quatre grandes provinces de l’empire supposait nécessairement une capitale régionale importante. J’appris que les incas avaient une vision contrastée de l’Antisuyu, à la fois considéré comme une terre peuplée de tribus sauvages terrifiantes, le lieu mystérieux et sacré où les esprits de leurs ancêtres prenaient corps sous forme d’animaux sauvages, mais aussi comme un paradis tropical où les nobles venaient régulièrement en villégiature dans leurs palais. En fait il y avait deux Antisuyu : celui, encore montagneux, des environs de Cusco, et celui de la grande plaine amazonienne. De plus en plus de chercheurs soutiennent que les incas fréquentaient largement la région amazonienne, où des vestiges sont petit à petit retrouvés, comme la petite cité de Mameria.

L’Inca Tupac Yupanqui y aurait mené une expédition en combattant la tribu Manu, nom d’un parc national actuel, et son prédécesseur Pachacutec aurait exploré les environs de la rivière Madre de Dios, dont une région porte également le nom aujourd’hui. Ils y auraient tous deux fondé un réseau destiné à s’assurer un approvisionnement en produits tropicaux que les nobles de la capitale appréciaient particulièrement : la coca, les plantes médicinales et fruits exotiques, mais aussi les plumes d’oiseaux qui valaient très cher, certains bois rares, l’or, l’argent, les peaux d’animaux… Pour moi, une place commerciale importante devait forcément exister dans cette zone pour que ces produits transitent vers la capitale.

Les villes fondées avaient également un but militaire : contrôler les incursions des tribus Anti et Chuncos était primordial, si près de Cusco. Hiram Bingham avait considéré que la cité de Choquequirao au nord-ouest de Cusco était l’une de ces forteresses frontalières, tout comme le Machu Pichu, mais n’y en avait-il pas d’autres, plus à l’est ? De plus ces deux villes ne semblent pas avoir eu une vocation militaire malgré leur situation, car il aurait suffi de couper les aqueducs qui leur amenaient l’eau pour les faire se rendre. De simples bases arrière ? Où était donc la vraie forteresse qui protégeait l’empire, plus à l’est, ou au nord ? Je l’imaginai sur une ultime hauteur, dominant la forêt, et servant à la fois de porte obligée et d’interface commerciale entre le monde des montagnes et celui de la forêt.

Par où Manco Inca était-il passé en partant de Cusco avec son trésor ? Par Larès semble-t-il, au nord de Cusco. Puis on perd sa trace pendant presque un an. Une colonne de 20.000 lamas chargés d’or aurait traversé la cordillère au niveau d’une certaine Vilcabamba. Vilca signifie «grand-père» ou «sacré» en quechua, bamba est synonyme de «terre». La terre sacrée des ancêtres… Aujourd’hui, une ville de ce nom existe, elle se trouve à 80km au nord-ouest de Cusco. Mais les archéologues semblent penser qu’il ne s’agissait pas de la Vilcabamba inca. Cette dernière est non identifiée à ce jour, ou plutôt, plusieurs villes sont possiblement identifiées comme telle, dont Choquequirao, le Machu Pichu, et une cité en ruine située dans la forêt plus au nord : Espiritu Pampa. Les espagnols connaissaient Vilcabamba « la vieille », capitale selon eux de la résistance Inca des dernières années de la conquête. Mais Tupac Amaru le dernier Inca, aurait incendiée cette ville. Pour aller où ? Il devait surement exister une autre cité, inconnue des espagnols car au cœur de la forêt.

Tout cela restait très flou. La zone de recherches était assez étendue, pour ne pas dire immense, et d’ailleurs les archéologues partaient tous dans une direction différente.

Thierry Jamin explorait alors les prémices de la vallée de Lacco, qui part des abords de Cuzco pour remonter vers le nord sur une centaine de kilomètres en longeant la forêt. Ses découvertes, si elles restaient peu spectaculaires, n’en demeuraient pas moins très intéressantes archéologiquement parlant et prouvaient une occupation inca de cette vallée, inexplicablement délaissé jusque-là par les chercheurs comme par le peuplement humain.

A la différence de Thierry, j’ai vu cette vallée non pas comme le site recherché, mais comme une voie, à l’échelle de l’immense empire inca. Je suis donc remonté bien plus haut au nord dans mes recherches que lui. Ne disposant pas de partenaires téléspaciaux italiens ni d’images satellite de pointe comme son équipe, mais simplement de Google Earth, j’ai passé des centaines d’heures à étudier chaque détail de cette haute vallée pour essayer de trouver un indice qui lui serait utile.

Un pan de montagne a finalement particulièrement retenu mon attention : Bien exposé, pentu mais peu accidenté, irrigué en son milieu par un ruisseau, il présentait surtout des traces anciennes de cultures en terrasses à très grande échelle.

Le lieu était situé loin de toute cité inca connue, aussi cette production importante de nourriture me sembla être un indice utile. Je fis part de ces constatations à Thierry Jamin via son profil sur un réseau social bien connu, mais le fait qu’aucune réponse ne vint jamais m’avait alors quelque peu découragé d’effectuer plus de recherches pour l’aider.

Plusieurs années ont passé avant que je ne m’intéresse de nouveau au sujet. Entre temps, mes loisirs archéologiques m’avaient conduit vers d’autres rivages, ceux du sud de la France où je réside et les nombreux vestiges gréco-romains qui restent à y découvrir. J’avais conclu de cette expérience qu’un des secrets pour retrouver les sites perdus était de suivre les anciens chemins pour trouver leurs points de jonction, et m’étais attelé à dresser la carte la plus complète et synthétique de tout ce qu’on savait de l’occupation antique en Gaule Narbonnaise : vestiges, anciennes cartes, récits écrits, toponymie, topographie…

C’est dans cette optique que je me suis repenché sur les Andes péruviennes début 2015. Reprenant mes recherches là où je les avais laissées, j’ai alors constaté que toutes les routes actuelles de la région, en suivant les crêtes des cordillères naturelles, semblaient converger vers Chancamayo et Sahuayaco. De ces deux localités si on regarde bien, partent deux trouées qui permettent de passer dans la vallée voisine. La trouée partant de Chancamayo arrive directement à la face de montagne présentant les traces de culture anciennes qui m’avait intrigué quelques années auparavant.

En étudiant à nouveau le site en détail, j’ai alors constaté qu’un chemin s’élevait depuis ce dernier sur le flanc de la montagne juste en face, en direction de la zone forestière.

Ce chemin était tout à fait visible sur Google Earth, même d’assez haut, ce qui laissait supposer une fréquentation importante. Cependant, nulle trace d’habitations ou d’un quelconque peuplement significatif à des kilomètres. De plus, l’important dénivelé excluait qu’il s’agisse d’une voie carrossable. J’en ai donc conclu que cette trace ne pouvait être que le reliquat d’une voie inca relativement importante.

J’ai tracé ce chemin presque machinalement, le perdant ici, le retrouvant plus haut sur la crête qu’il arpentait, direction plein nord. A ce stade, ce n’était pour moi qu’une des nombreuses voies inca qui parcouraient les Andes, et que je comptais cartographier.

Mais un élément a bouleversé cette vision des choses : En suivant la direction du tracé alors qu’il pénétrait dans la zone humide, je suis soudain tombé sur…

Une pyramide.

C’était totalement inattendu, incroyable.

Je vous passe l’état de fébrilité qui fut le mien à ce moment-là. J’avais beau tourner et retourner l’angle de vue Google Earth sur tous les axes, ce qui semble de loin être un étang ou un arbre (la définition de l’image est médiocre, et le bâtiment totalement perdu dans l’immense forêt montagneuse) présentait bel et bien quatre faces parfaitement dressées, sur trois niveaux et un petit dôme, le tout recouvert de végétation.

Ce site était-il répertorié, connu ? Il y avait bien peu de chances étant donné le manque d’intérêt et de recherches dont avait fait l’objet cette haute vallée, et d’autant plus la zone perdue où m’avait conduit le chemin. Une vérification s’imposait cependant, et j’ai creusé avidement le sujet.

J’appris de mes recherches que les incas construisaient assez peu de pyramides, contrairement aux mayas et aux aztèques. Les rares édifices incas de ce genre qu’on ait retrouvés hors centres religieux, comme par exemple celui de Rumicolca juste au sud de Cuzco, semblaient pour les archéologues avoir pu tenir le rôle de panneaux indicateurs aux abords des grandes cités.

Et aucune trace nulle part d’une pyramide découverte au nord de la vallée de Lacco. A partir de ce moment-là, je savais que j’avais fait une avancée fantastique, et j’ai travaillé jours et nuits à la développer. Je n’imaginais pas ce qui allait en résulter.

Je dois d’ailleurs mentionner une anecdote : Alors que, épuisé, je m’étais endormi devant l’écran, j’ai fait un rêve particulièrement réaliste, de ceux qui nous marquent. J’étais sur ce chemin qui montait terriblement, à bout de souffle. Devant moi, à une cinquantaine de mètres, l’Inca me guidait, seul, tranquille, sans un mot. Quand j’étais essoufflé, il se retournait et m’attendait. Ce qui est étrange, c’est qu’à l’époque j’imaginais un Inca couvert d’or ou quelque chose comme ça, alors que dans mon rêve, il portait une tunique dans les tons bruns clair et une sorte de couronne assez simple. Par la suite, je découvrirai que c’était bien ainsi que l’Inca était vêtu.

Bien réveillé cette fois et cherchant de plus belle à poursuivre le tracé du chemin, je fus bientôt confronté à sa disparition dans la végétation, qui recouvrait progressivement la cordillère. Dézoomant sur Google Earth, le tracé déjà effectué m’apparut clairement. Il était relativement rectiligne, et partait plein nord, en empruntant une crête.

Pourquoi les incas utilisaient-ils donc les crêtes comme celle-ci alors que nous utilisons les vallées comme voies de communication ? Cette question me traversa, et après quelques réflexions j’en vins à la conclusion suivante : Quand on appréhende bien le relief des Andes, on constate que peu de vallées communiquent entre elles. Les emprunter signifierait donc escalader sans cesse puis redescendre des montagnes hautes de 4000m… Autant passer d’une crête à l’autre et s’épargner ce calvaire. De plus, la zone humide des Andes présente systématiquement des fonds de vallées terriblement entravés par les rivières tumultueuses, les éboulis colossaux, la végétation impénétrable, qui les rendent quasi impraticables.

Les crêtes donc, comme chemins. Je traçai alors une hypothétique continuation à ma voie inca, en suivant la crête qu’elle empruntait en direction du nord. Cette dernière se termine en déclinant à la lisière de la grande Amazonie. Elle meurt au pied d’un dernier contrefort, dressé comme un rempart entre le monde de la montagne et celui de la forêt, orienté est/ouest perpendiculairement à mon chemin.

Un rempart ? Pas tout à fait. A l’endroit exact où finit ma crête, une trouée dans ce grand mur naturel, unique sur des kilomètres à l’est comme à l’ouest, est formée par le cours des rivières qui se rejoignent en ce point.

Car ce n’est pas une, mais trois, et même cinq crêtes montagneuses issues de toutes les directions qui se rejoignent et déclinent à cet endroit précis.

Un gigantesque entonnoir, un point de jonction naturel unique dans toute la région. 5 crêtes, donc autant de chemins potentiels venant de tous les coins de l’empire, qui finissent à cette trouée à partir de laquelle la rivière devient plate, navigable, et donc une voie de communication comme celle que les indiens utilisent encore aujourd’hui pour se déplacer dans la grande forêt.

La porte de l’Amazonie songeais-je en regardant la trouée dans le rempart, et plus loin, l’océan vert.

Et juste derrière cette porte… Une énorme fortification. Une citadelle naturelle, taillée à l’échelle des géants mythologiques. Un ultime sursaut de fierté des Andes, surgissant de nulle part, isolé des basses chaines montagneuses alentour et nettement plus imposant. En réalité, un énorme plateau rectangulaire, aux flancs à pic vertigineux, entouré des douves formées par les rivières qui le contournent presque entièrement.

Le gardien de la porte des Andes.

Et l’endroit idéal pour un site militaire et commercial de première importance.

Suppositions seulement… Car hormis ce schéma topographique propice, souvent rencontré dans mes études gallo-romaines, rien ne venait étayer mon hypothèse, et pour cause : Absolument tout était recouvert d’une végétation exubérante.

Après avoir cherché vainement une logique d’occupation du lieu durant des heures et placé quelques repères de points remarquables, je dû me rendre à l’évidence : J’étais arrivé au bout de mes possibilités d’internaute français installé dans son salon.

Je pris du recul sur Google Earth, pour voir l’ensemble de mes repères et du travail réalisé depuis ma face de montagne cultivée, au terme de bien des nuits blanches. Et un repère, un peu excentré, d’une couleur différente, attira mon attention. Qu’avais-je voulu signaler ?

Un promontoire rocheux au bout d’une chaine de montagne, de forme vaguement rectangulaire et assez plat, avec trois petits lacs… Tout me revint soudain. En 2014, Thierry Jamin avait publié sur sa page Facebook une photo du site qu’il comptait explorer en 2015. Connaissant parfaitement la zone, j’avais immédiatement reconnu le lieu géographique et l’avais marqué d’un repère un an auparavant, alors que comme de temps en temps je me tenais un peu au courant de ses avancées.

Comment ne l’avais-je pas vu avant ? Comment, se pouvait-il que Thierry Jamin, que j’avais laissé au début de la vallée de Lacco dans les environs de Cuzco, se retrouve une grosse centaine de kilomètres plus au nord, sur la montagne voisine de mon fort gardien des Andes… Qu’est-ce qui l’avait amené jusque-là, précisément dans cette zone absolument perdue ?

Image Google Earth

Mon enthousiasme reprit de plus belle. A la lecture de son blog, j’appris qu’il était absolument convaincu que Païtiti se trouvait sur ce promontoire rocheux, car il était parvenu à déchiffrer le pétroglyphe de Pusharo, un ensemble de signes gravés qu’il a toujours considéré comme majeur. A la lumière du soleil couchant, comme dans un film, il était parvenu à distinguer de nouveaux symboles, qui avaient transformé sa lecture des pétroglyphes : il s’agissait en fait selon lui d’une grande carte, destinée à ceux qui se rendaient à Païtiti, dont elle indiquait clairement l’emplacement.

Photo : Thierry Jamin

Et cette carte l’avait mené… à 10km de mon plateau stratégique.

Des indiens locaux lui ont confirmé que des ruines importantes se trouvaient dans la zone.

Sans être une preuve formelle, les résultats de son travail étaient un élément majeur qui venait soudain accréditer mon hypothèse. Certes, nous n’avions pas la même opinion quant au site : je trouvais son promontoire trop peu accessible et peu pratique pour une cité commerçante, trop petit pour y établir des cultures vivrières à l’échelle d’une grande cité… Je pensais mon plateau bien mieux desservi par les rivières, les routes andines via la « porte » et la chaine montagneuse au sud, plus grand, plus accessible par sa face arrière, bref plus stratégique.

Aussi, on trouve sur le plateau cinq sommets, dont l’un est le plus élevé de toute la région. Encore une fois, j’ai essayé de me mettre dans l’esprit des incas : Ils vénéraient les montagnes. Tout ce qu’on sait sur eux nous prouve qu’ils affectionnaient les sommets dominants.

Qu’il ait raison ou bien que ce fusse moi, la zone s’avérait soudain incroyablement prometteuse, et je sentais Païtiti se rapprocher. Mais il me manquait toujours LA preuve.

Je repris alors intensivement les recherches documentaires sur la cité perdue, en quête d’un indice. J’obtins tant bien que mal des traductions de textes anciens, issus de chroniqueurs espagnols, pour la plupart des prêtres jésuites, j’explorai en détails tout ce qui touchait à Païtiti sur le web, des dessins les plus fantaisistes aux récits fantastiques, en passant par les négations académiciennes et les débats d’amateurs d’extraterrestres sur les forums…

Je constituai une sorte de dossier, incluant textes, hypothèses intéressantes et images. Je notais comme tant d’autres choses la description de Paititi faite par un chroniqueur, probablement à partir d’un témoignage ou d’une rumeur locale, indiquant que Paititi était située sur une montagne en forme de poing avec cinq pointes, à la fin d’un canyon isolé dans une vallée en forme de cône volcanique. L’endroit aurait eu son propre microclimat. La ville se serait trouvée à la source d’une rivière qui tombe dans un abîme, créant une cascade.

Parmi les représentations fantaisistes de Païtiti, une attira mon attention : elle semblait plus ancienne, réalisée sur parchemin. Le trait presque naïf de la montagne représentée de deux manières différentes m’avait interpelé, ainsi que les petits dessins d’animaux figurant au-dessous de ces dernières, comme dansant en ronde, sur deux rangs.

Images tirées du manuscrit Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo, Collection Miccinelli

Je n’y prêtais pas plus attention, et, en désespoir de cause, retournais à l’observation minutieuse de mon plateau. J’exploitais alors une possibilité de Google Earth que j’avais négligée jusque-là : celle de voir depuis le sol. M’imaginant inca des montagnes découvrant pour la première fois l’étendue de la forêt amazonienne, je me plaçai alors au niveau de « la porte des Andes » que j’avais supposée, à l’endroit exact de la trouée dans le rempart.

Ce fut sans doute la meilleure idée de toute ma vie.

Immédiatement, la ressemblance de la vue de mon plateau depuis ce point précis avec le dessin sur parchemin me frappa : cinq sommets, isolés de toute autre chaine montagneuse… Il faut bien comprendre que dans les Andes, qui sont constituées de chaines de montagnes, ce type de configuration en 5 sommets isolés comme sur le dessin est rarissime, pour ne pas dire unique.

Surtout, ils étaient disposés exactement de la même manière que sur le premier dessin. Celui-ci, qui m’était d’abord apparu comme enfantin, s’avérait au contraire extrêmement précis. Il signalait même par une étrange girouette en forme de condor l’un des sommets, qui correspond exactement à la plus haute montagne du plateau, et de la région, dont j’ai parlé un peu plus haut. Tout y est : les deux montagnes jumelles, celle avec les trois petits pics, celle qui s’ouvre en deux…

Cinq sommets… je repensai alors à la description d’une montagne en forme de poing…

Au départ j’ai trouvé que le plateau ressemblait en effet d’en haut à un poing, mais les incas n’avaient pas cette vue… La deuxième image explique beaucoup mieux la métaphore utilisée par le témoin auprès du chroniqueur pour décrire la montagne : mettez votre poing droit devant l’image et comparez. Même les veines vont dans le bon sens.

La rivière autour aussi : elle contourne le plateau montagneux sur le dessin exactement comme dans la réalité, sa source est exactement bien placée, comme on peut le constater sur les vues ci-dessous :

Dans la description écrite de Paititi, cette rivière était censée jaillir de la montagne et tomber dans une sorte d’abime, en formant une cascade, avant de contourner le massif.

La rivière contournant la montagne a effectivement un affluent qui prend sa source directement sur le plateau. L’image sous cet angle n’est pas très parlante, mais il faut savoir que le haut de la source est à 2600m d’altitude, et que dans son premier tronçon, le cours d’eau fait une chute vertigineuse de 700m… et donc tombe en cascade. Il rejoint ensuite la rivière à 1250m d’altitude sous forme de torrent.

Enfin le canyon isolé qui mène à la montagne de Paititi…

… montagne qui est elle-même comparée à un cône volcanique du fait de la forme ronde de la vallée qui l’entoure :

Je ne compris qu’après un peu de temps que le second dessin était en fait la représentation de la vue arrière du plateau, depuis les collines de la forêt. Là encore, tous les sommets du plateau sont bien placés, même si on constate que dans une volonté de se faire comprendre l’auteur a surtout retourné son dessin précédent, ou plutot a dessiné l’arrière en se servant de la transparence du papier.

Ce que j’avais pris sur pour un pont de corde représentait en fait sans ambiguïté le massif situé à l’arrière du plateau, une barre montagneuse droite et franche sur les 2/3 de la longueur, qui garde l’accès aux 5 sommets via une sorte de vallée qui la sépare de ces derniers.

C’est très étrange, sur le dessin on voit à travers, mais on peut imaginer que la représentation ait été faite de mémoire, ou plus certainement en suivant les indications orales de quelqu’un qui aurait vu Païtiti, et l’aurait décrite avec ses mots en langue locale mal interprétés, ou la forme de son poing surmonté d’un lien pour figurer la barre rocheuse ce qui aurait prêté à confusion.

Reste que tout concorde.

Absolument tout.

D’où viennent ces dessins ? Qui les a réalisés ? Est-ce une source fiable ?

Je retrouvai à grand peine le site duquel j’avais extrait cette représentation, et obtiens un nom : celui du codex dont elle est tirée.

L’histoire de ce livre est incroyable. Il a été retrouvé seulement en 1996 dans une bibliothèque poussiéreuse de Naples, par Mme Clara Miccinelli. Une chercheuse de l’Université de Bologne, Laura Laurencich-Minelli a publié plusieurs études le concernant. Son auteur est un chroniqueur de l’époque de la conquête, un prêtre de l’ordre des jésuites nommé Blas Valera.

L’histoire de cet homme est très intéressante et le rend parfaitement crédible : Fils d’un capitaine espagnol et d’une indienne, c’est l’un des métis de la première génération, il portait les deux cultures en lui. En d’autres termes c’est l’un des seuls « incas » qui nous ait laissé une trace écrite… Ordonné prêtre en 1574, il est chargé comme bien d’autres chroniqueurs de la compilation des informations relatives à la civilisation pré-hispanique. Mis en contact très tôt dans ce but avec les sages de la noblesse inca dans la confrérie « Nom de Jésus » à Cuzco, il aurait ainsi bénéficié d’informations de tout premier ordre, bien meilleures que celles collectées par les chroniqueurs espagnols soumis à la vice-royauté. Accusé d’hérésie pour avoir pris parti trop favorablement dans ses écrits pour l’Inca, il sera condamné par les jésuites eux-mêmes et renvoyé en Espagne.

Selon l’ouvrage retrouvé, intitulé « Exsul Immeritus Blas Valera Populo suo », ses œuvres seront à cette occasion volées par l’ordre religieux, avant d’être censurées de toutes leurs mentions des atrocités commises par les espagnols. Elles n’en deviendront pas moins des références incontournables en matière d’histoire inca, comme son « Historia de Occidentalis » selon lui édulcorée par Garcilazo de la Vega dans ses « Commentaires royaux », en retirant notamment un passage décrivant comment Francisco Pizzaro avait assassiné les généraux d’Atahualpa en les invitant à boire du vin empoisonné…

On apprend dans cet ouvrage que Blas Valera, déclaré mort en Espagne, est en fait retourné au Pérou. L’ouvrage majeur sur l’histoire Inca, le fameux « Nueva corónica y buen gobierno » signé Guaman Poma, aurait en fait été son oeuvre (voir l’histoire détaillée de Blas Valera plus bas). Il a aussi rédigé à cette époque le manuscrit « Exsul Immeritus » pour se faire justice, ainsi qu’à son peuple maternel.

Mais le véritable intérêt de ce livre, ce sont les deux vues de Païtiti. C’est LA seule œuvre d’époque représentant cette cité qui existe.